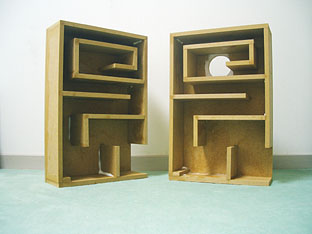

FE83E-ダブルバスレフIIIを製作しました (07/10/14)図面はこちら

|

|

|

小口径で低音を欲張るには、バックロード、ダブルバスレフ、共鳴管などありますが、小さいサイズで低音を確保するには、バックロードでは無理があり、それではダブルバスレフがいいだろうと、前作よりもやや容積を増やして低音再生能力を増強で設計。バックロードではないのでリアルな音ではなく、くつろぎ系の音を目指します。

試聴では心配された中低音の落ち込みもなく、バランスのとれた音が出てひと安心。低音は同サイズのバックロードに比べ、より低い周波数まで伸びているようです。スピード感はやや劣り、リアルさは一歩後退しますが、ゆったりしたくつろぎ系の音となりました。

塗装は前作のバックロードで採用してみて、気に入ったので同様のものにしました。

|

大きさ:590H×134W×220D(mm)

第1キャビ容積:2.8リットル 第2キャビ容積:6.4リットル 第1ポート共振周波数:140Hz、ポート面積25cm2(90%) 第2ポート共振周波数:70Hz、ポート面積25cm2(90%) |

FE83E-FLAT型バックロードを製作しました (07/06/17)図面はこちら

|

|

以前製作したフラット型のバックロード(ここから8個下の記事)は、空気室が安全重視で1.2リットルとやや大きめ、それとロードの広がり方が小さかったのか、低域は伸びたものの音の太さが今一つであった。

そのへんを改良して製作しました。ロードは同じ長さの折り返し、空気室は縮小するにうまくまとまらず、もったいないけど、やむを得ずデッドスペースを設けました。

音は予想とおりに、中低域が充実し、低音の適度な強調感が得られ、太い迫力ある音となりました。オルガン等の超低音域もかろうじて聴こえるようです。

|

大きさ:595H×295W×124D(mm)

ロード長:1.85m 空気室容積:1.0リットル スロート面積:27cm2(95%) 開口面積:137cm2(484%) |

FE83E-CW型バックロードを製作しました (07/03/16)図面はこちら

|

|

|

|

バックロードでも、オーソドックスなCW型を久々に作りました。

板材はいつものジャンボエンチョーでフルサイズのMDF12mmが品切れで、やむを得ずラワン12mmを買いました。MDF12mmは定期的に買うので切らさないでください!!。ラワンは無塗装では見栄えが悪いので、MDFで塗装省略するつもりが、それはできなくなりました。

音はバッフル効果が少ないためか、ぽっかりと浮かび上がる音像の立体感が非常に良く、しかし平面型バックロードのような、太い音は一歩後退します。それぞれ一長一短です。オルガン等の超低音域は、ほとんど聴けませんが、適度な低音の強調感があり、高音も良く出て、定位の良さも加わりリアルな表現力にかぶりつきで聴いてしまいました。超低音域をあきらめれば、メイン機にしたいくらいです。

メラミンスポンジを空気室に入れました。グラスウールのような情報の欠落がなく、共鳴音がとれる上、高音域の情報がより増えます。メラミンスポンジは安くて入手しやすく、今後吸音材の定番になりそうです。

音の傾向から、いくらでも大音量が出そうなそぶりではるが、あくまで8cmであり、かなり背伸びしているので、大音量による破損には注意が必要です。

|

大きさ:595H×134W×265D(mm)

ロード長:1.74m 空気室容積:1.0リットル スロート面積:26.6cm2(94%) 開口面積:137.5cm2(485%) |

FE83Eミニバスレフを製作しました。 (07/1/24)図面はこちら

|

|

|

ニアフィールド的な聴き方用に必要最小限のサイズで制作しましたが、意外にも低音感がよく出て、音が細ることなくびっくり。もちろんこのサイズなので超低音域のうなりなど全く出ませんが、容積や、共振周波数を欲張るのを止めれば、こうもバランス的には良くなるのかと感心。レンジを欲張ったダブルバスレフに比べてはるかに聴きやすい音です。すこしばっかり低音域が伸びたところでバランスを崩しやすいダブルバスレフはなんだったのかと考えてしまった。

市販の高級ミニオーディオのスピーカー程度の低音は充分出ているし、高中音の緻密さは上回るので、超小型で設置も移動も自由な本機をメインにできたらどんなに楽かとも・・・・。でもやっぱり、わりきれないです。悲しい性です。

|

大きさ:300H×134W×220D(mm)

容積:5.5リットル ポート共振周波数:90Hz ポート面積:19cm2(63%) |

FE83EバックロードIIIを製作しました。 (06/9/17)図面はこちら

|

|

以前FE83Eで製作しものとは、サイズは同じでロードのパターンを変えて設計しました。もう少し低音の強調感(低音域限界周波数は下がりません、念のため)を出すため、空気室容積をドンシャリにならない程度に少し減らして1.0リットルとしました。ロード長は1.42m。オルガン等の超低音域はハナからあきらめます。

素材は無難なMDFボード12mm。製作はロードパターンが単純になったため、バスレフ並みに容易になりました。試聴はとりあえず旧FE83で行いました。箱はエージング無し状態です。ロードの折り返しが少ないので、くせが出やすいと思いきや、むしろ前作よりも滑らかな音でした。適度な低音の強調感が得られ、バックロードならではの押し出しの良さと相まってサイズのわりに厚みのあるスケール感のある音となりました。

1週間後、購入してきたFE83Eを取付けて、改めて試聴しました。箱はボンドが完全に乾いた状態でユニットはエージング無しの状態では、中高音域のヌケが悪く、イマイチ。FEはEタイプになってから高音域レンジは伸びているのだが、旧タイプのような中音域の『アク』が無く、当初は中高音域が引っ込んだように聴こえます。特にバックロードではこの傾向が強いように思いわれる。

さらに1週間エージングで、中高音域が張り出すようになり、情報量も増えバランスがとれてきたのだが、ロードの折り返しが少ない影響が出たようで、開口からの中高音域の洩れが多いため妙な共鳴音が出るのだ。Eタイプはアクが無いせいで、より共鳴音が目立つようだ。全ての曲で出るのではなく特定の曲のみであるのだが、やむを得ず空気室と開口側のロード折り返しに吸音材(ミクロウール)を入れたところ、共鳴音がほぼ解消し、吸音材の弊害である情報の欠落も無く、正常な音となりました。低音域限界を欲張らずにあきらめ、強調感をつけることでより聴きやすいバランスになりました。

|

大きさ:440H×290W×117D(mm)

ロード長:1.42m 空気室容積:1.0リットル スロート面積:27cm2(90%) 開口面積:94cm2(313%) |

FE83E壁掛けスタイルバスレフを製作しました。 (06/7/8)図面はこちら

|

|

かなり以前に設計した、壁掛け用のバスレフを再度製作しました。この機種は壁に掛けるかまたは壁に密着させたセッティングでは、かなり低音が出て思いの他の傑作となりました。 その量感のある低音は、やや制動が弱めではあるが、バックロードでは出せないゆったり感が魅力です。ごく普通の形状の箱と今回の薄型で比較すると、容積、ポート等同じ仕様であっても薄型の方がより太い音がするし中低域の落ち込みもない。バッフル効果の影響力と思うがこんなにも効くとは驚いている。音像定位は、バッフル効果の影響か、わりと後方(奥)に展開し、カブリつくタイプではありません。量感だけで云えばFE83Eでロード1.5m程度のバックロードよりも上回るかもしれない。

今回は塗装むらの回避法を実験してみた。板材はラワン合板12mmであるが、今迄はラワン合板の場合は「とのこ」で下地処理をしていたが、さすがに室内ではできず、このめんどうな行程をなんとか飛ばせないものかと思っていた。思い切って下地処理は省略してみることにした。ジャンボエンチョーの工作室にて紙ヤスリがけまでは済ませておくことにしました。これで自宅での屋外作業はなくなります。なお、『工作室』とはお買い上げた素材に限り、設置されている工具を自由に使用できるスペース。(パネルカッターは社員以外使用禁止)

色付きニスの塗装では、最初のひと塗りでむらを発生させてしまうことをときたまやってしまう。1回目では修正はきかない。また、組立時のはみだしボンドの除去が不完全で塗りむらができてしまうこともあった。そこで組み立て前に表に出る部分には最初に透明ニスを塗ってしまう(1回塗りでOK)ことを考えた。この方法は、むらが目立たない透明ニスを先に塗ってしまうことで、次に塗る色つきニスが安定してのるのだ。さらに、ボンドのはみだしが板に浸透しなくなり、はみだしボンドの除去不完全での塗りむらが原理的になくなった。なんで今迄この方法に気付かなかったのだろう?。

とのこの下地処理を省略しても、6〜7回以上塗重ね&紙ヤスリすれば、目は自然に埋まるようで問題ないです。ということで見栄えよく完成しました。

|

大きさ:440H×290W×84D(mm)

容積:6.5リットル ポート共振周波数:80Hz ポート面積:20cm2(65%) |

|

FE83EダブルバスレフIIを製作しました。 (06/4/30)図面はこちら

|

|

くつろぎ系の音をねらってダブルバスレフを製作しました。以前同じコンセプトで製作をしましたが、今回は箱をごく普通のタイプとしました。疲れを癒してくれるようなゆったりした低音です。けっしてカブリつきで聴くタイプではないです。小音量での表現力が特に良く、大音量はやや不向きかもしれません。やはりスピーカーは万能ではないのでしょう。壮絶系とくつろぎ系の2種は必要かもしれません。標準箱よりも容積が多いためか、ピアノの音はちゃんと『音の芯』が表現されました。就寝前等、ごく小音量で聴くのに最適な音になりました。

板材は前作のFE103Eバックロードで使用した、激安のラワン集成材が、思いのほか良い音だったので今回も同じ板材を使用しました。塗装しました。水性透明ニスで仕上げましたが、ラワンではシナ合板のような輝きは得られず、ラワンには、色付きニスの方が相性がいいようです。

|

大きさ:420H×165W×220D(mm)

容積:2.55リットル・4.7リットル・合計7.25リットル ポート共振周波数:140Hz・70Hz ポート面積:25cm2(88%)・25cm2(88%) |

FE103EバックロードIIを製作しました。 (06/3/6)図面はこちら

|

|

小型にできるFE83系にこだわってバックロードを製作してきましたが、低域レンジ確保のためロードを長くすると、磁気回路の弱さから、どうしても壮絶感が後退し、ゆったりめな音となってしまいました。そこでFE108バックロードのコストダウン版として、83よりはサイズが僅かに大きくなるがFE103E使用でバックロードを製作しました。FE103Eは旧103の高域のキャンつきが解消され、さらに高域側のレンジが伸び、ツイーターなしでも高品位な音が期待できます。もともとFE103系はΣシリーズ程ではないにしろ磁気回路は強力な方でバックロードで充分能力を発揮できるはずです。FE108EΣが価格が高くて買えない時にFE103Eは魅力です。価格は108の半分ですが、音は決して半減ではありません。

設計は、以前製作した、FE108バックロードを少しアレンジして、おしまい。かなり手抜きだが、使いなれた103。これで大丈夫なはずです。

|

大きさ:595H×295W×140D(mm) 空気室容積:1.77リットル スロート面積44cm2(88%) ロード長:1.85m 開口:132cm2(264%) |

板材は、コストダウンというコンセプトで1820×910×15mmのフルサイズで『1650円』という激安の「ラワン集成材」を購入。いつものジャンボエンチョーにての購入だが、加工カット代無料の特典のために『ジャンボエンチョーカード』を作ったので、当然カット代は無し。ウルトラローコスト、しかもハイCPなバックロードが可能となりました。

2日で組立完了。塗装前ですが試聴のためFE103Eを取付けました。第一声にしては、高音域のガサツキもなく爽やか。低音は予想通りにバックロードならではのゴリゴリした感じが良くでます。やっぱりバックロードらしさを出すには、磁気回路の強力なユニットは必須であるのでしょう。『モダンジャズカルテット』等のジャズは凄いリアルでたまりません。現在メイン機のFE108バックロードのFE108Σが壊れたら本機をメイン機にしようかな。

これでボンドが完全に乾き、塗装をすればさらにレンジが伸びそうな予感です。

塗装が完成して、再度試聴。組み立て完成から約3週間たちましたが、箱のエージングと塗装効果が出たようで、ときたま出現する共鳴音らしきものがほぼ消えて、よりクリアな音となりました。それにしてもFE103Eはエージングに時間がかかるようです。聴きはじめて1時間くらいかかります。

FE83E標準箱仕様バスレフを製作しました。 (06/2/6)図面はこちら

|

|

コンセプト バックロードやダブルバスレフは低音域増強にはいいのですが、口径の割に大型になってしまう、やや大袈裟な箱になりがちです。今回は『フツーの箱』というコンセプトで形状、スペック等、メーカー標準箱の仕様に近いものを制作しました。板材は12mmと薄いですが、応力構造的な補強をして箱鳴りは徹底して押さえ込み、ユニット本来の音がそこなわれないよう配慮しました。ポート面積はFOSTEX指定のものより少し欲張り大きくしました。レンジはカマボコ特性ながら鮮烈な音が出る予定であります。実は以前、同じ様な機種を所有していたので、音の傾向はある程度見当がつきます。しかし設計図面は紛失しているので、今回思い出しながら新たに設計しました。見た目も特に良くしたいので、やや高価であるが、シナ貼りラワン合板を使用。つやあり透明ニスで仕上げ、明るい感じにします。

|

|

板材調達 いつものホームセンター『ジャンボエンチョー白井店』にて板材購入とカット加工をしました。やはりシナ合板は高価。安さに負けてMDFにしようかと思いが傾きかけましたが、いかにも安っぽいMDFを使って見た目も良く仕上げるほどの腕が私にはないので、透明ニスだけ塗れば済む、シナ合板を勇気を出して購入しました。

試聴 箱が完成して、とりあえず手持ちのFE83を取付け試聴すると、予想よりも意外と低音が出るようで、そのせいか思ったよりゆったり目な音の印象でありました。高中音は細かい音が実によく出て繊細、低音域は少し制動がゆるめだが、ゆったりした量感のある音です。バックロードのような壮絶感はありませんが、ソ−スを選ばない(音源のアラは出さずにそれらしく鳴る)、万能形であり、くつろぎ系のスピーカーとなりました。音的にも『フツー』というコンセプトが生かされました。

FE83EバックロードIIを製作しました。 (9/20)図面はこちら

|

|

私はFE83(FE83E)というユニットとバックロードというエンクロージャーの方式が非常に気に入っていますが、この組み合わせは一般的には最適ではないとされていて、過去の失敗製作もありましたが、前回おそるおそるFE83Eでバックロードを製作してみました。その結果、FE83系でのバックロードでもなんら問題のないことを確信しましたので、もう少し大型化したものを製作しました。

前回の設計で、空気室=1.2リットルが最適であったことが判明しました。前作は実験機的な意味もあり、やや小型のロード1.5mで製作しましたが、結果はポップス系はいいとしてもクラシックやイージーリスニングの一部では、超低音域のうなりが、全く聴こえませんでした。それらしきそぶりすら聴こえないのです。そぶりでもいいからもう少し超低音域のうなりが出ないものかと思いました。もっとも8cm口径ロード1.5mでそこまで求めるのは無謀なのですが・・・・。

そこで、ロード2m程度に大型化することに。空気室やスロート絞り率はそのままに、ロードだけ1.95mで製作しました。大きさは以前製作した10cmのFE108Σバックロードと大差ない大きさになってしまいました。

板材は今回も近所のホームセンターの『ジャンボエンチョー白井店』にてMDFボードを調達&カットしました。MDFボードは、プレスで製造のため反りがなく組立も容易と思っておりましたが今回購入したものは、無いと思っていたはずの反りがあったのである!今後は原物をよく確かめてから購入しないとダメです。これじゃ普通の合板買うのと一緒じゃないか。それとMDFボードは安くていいのですが見栄えはシナ貼りラワン合板に比べかなり見劣りします。シナ貼りラワン合板の価格はMDFの約2倍!見栄えとコストの兼ね合いがむずかしいです。

完成してとりあえずFE83を他の機種からはずして、本機に取り付けて試聴しました。まずは予想通りの低音が出てひと安心しました。問題の超低音域の『うなりらしきもの』がかろうじて聴こえるようです。このかろうじて(多分20dB落ちが10dB落ちぐらいに改善された?)が、あるのと無いとではかなり違うのであります。これならメイン機にしてもいいかな。FE108Σバックロードといい勝負です。能率と最大音圧で負けますが・・・・。来客リスナーを驚かせるにはFE83E(FE83)の方が効果的です!。

塗装中、アクシデントが起きました。『アトムハウスペイントの透明つや出し即乾性水性ニス』は最悪です。少しでも水が混入すると、成分が再結晶し細かい白いかたまりが多数発生しました。使いものになりません。あわてて除去作業をしたため、状況写真を撮っておくのを忘れてしまいました。今後同社の製品は二度と購入しません。塗料購入の際には充分にご注意ください。なお『アサヒペン』の同様の製品では、そんなことはありませんでした。

問題のあったアトムハウスペイント。購入は覚悟の上で。 |

愛用のアサヒペン水性つや出しニス。とても塗りやすいです。 |

ワシン水性ニス。無臭で良いのですが、ムラが出やすいのが難。 |

追加!!シナ貼りラワン合板で同じものを製作しました。(10/16)

|

|

MDFボードの品のないチープな見栄えに我慢できずに、コストアップ覚悟でシナ合板で製作してしまいました。やはり自作スピーカーの定番です。美しい!!。高価なシナ合板ですが、わりと安い、巨大な『ジョイフルホンダ千葉ニュータウン店』にて購入&加工依頼しました。しかしカット代が「ジャンボエンチョー」より高く、うまみは半減。

資材館工作室にて、事前に図面を社員氏に見せて、加工OKか確認をとったのですが、社員氏は図面を見るやいなや「スピーカーなどの精密ものは、いいかげんにはできないので丸1日時間をもらいますよ」と...。図面見ただけでスピーカーとわかるとは。もっともユニットとターミナルのぬき穴があるので見る人が見ればわかるが・・・。社員氏の話から察すると単なる店員ではなく、木工の職人であると見た。その日にお持ち帰りはできなかったが安心して依頼することができました。

FE83Eミニバックロードを製作しました。 (8/15)図面はこちら

|

|

私はFE83(FE83E)というユニットが非常に気に入っています。音が、繊細かつ鮮烈という高品質であることはもちろん、家庭を持った現在、大物の製作はむつかしいため、小型機が手軽に製作できるといった点もあります。

ところが、このFE83(FE83E)は、スペックからバスレフや密閉で、周波数特性のバランスがとりやすく、私が熱烈に支持しているバックロードには一般的には不向きとされてれいます。以前、FE83でバックロードを製作して結果恐ろしいウルトラドンシャリになり大失敗した痛ましい過去があり、しばらくは製作をためらっていました。(FE103の成功例の設計を単純に振動板面積の比率の60%にし、いくらか音道を長くした設計)

ところが、故長岡鉄男氏設計の『フラミンゴ』の存在や、個人のオーディオサイトをいくつか覗いてみると、FE83バックロードの成功例がいくつかあるのです。そこで、ネットや雑誌の情報をもとに、設計に反映させ、FE83Eバックロードの完成となりました。

最初にサイズを440×290×117mmに決めて、ロード長がどれけとれるか、走り書きで図面を描いてみると1.5mしかとれない。これだと低音はある程度はあきらめなけばならないが、ポップス系では問題ないはずである。

・・・で、設置も容易なミニバックロードというコンセプトで製作にかかりました。

板材は今回も近所のホームセンターの『ジャンボエンチョー白井店』にてMDFボードを調達&カットしました。

前回の失敗は空気室の容積がFE83に対しては小さすぎたためと、ロードの絞り率を100%と大きくしすぎたのが原因でドンシャリ特性になってしまったと思われ、今回はこのへんは特に慎重に決めました。結果は恐れていたドンシャリにはなることなく、自然なバランスで鳴りました。とりあえずひと安心ですが、チェックのためオルガン曲をかけると、超低音の唸りは全く聴こえません。まあロード1.5mじゃこんなもんかと思いました。次に生ベースが入っているJAZZ曲を聴くと、凄いリアル!。音程が非常に明確に出て量感もたっぷり!。高音域のシンバルが、鮮烈に飛び出し、高音域にかぎればFE108Σよりも上回っています。あまりに豪快に鳴るので、ついつい音量をあげてしまいました。いつもながらバックロードという方式は、音量をあげても音がくずれなくて感心。

FE83Eダブルバスレフを製作しました。 (7/30)図面はこちら

|

|

バックロードの壮絶な音は、実に気持ちがいいのですが、ある程度音量をあげないと、壮絶感は出ずらいのです。バックロードを小音量で聴くと逆にストレスになりそう。

そこで、小音量向きのスピーカーを考えました。FE83E使用のダブルバスレフです。ダブルバスレフとは2つの共振周波数を持つ箱です。低音域の拡大に有効ですが、一般的には、やや制動が弱めのゆったりした音になります。低音を欲張って、あまり低い共振周波数に設定すると、中低域の出力レベルが落ち込み、低音感のないスカスカな音になるので(過去にこの失敗をやってしまった)容積も小さめの7.5リットル、第1共振周波数130Hz、第2共振周波数60Hzでいくことにしました。形状は、以前製作したFE108Σバックロードのミニチュアのような感じです。

板は、コストを押さえたい事情があるので、近所のホームセンター、「ジャンボエンチョー白井店」にて調達とカットをしました。シナ合板3尺×6尺×15mmが、激安超お買得品で積んでありましたが、こっちは12mmで設計。いくら安くても買う訳にはいきません。なんで12mmがないのだ!。てなことで通常価格のシナ合板910mm×450mm×12mmとMDFボード910mm×600mm×12mmを買ってカットしてもらいました。

加工済みの板を自宅に持ち帰り、その日の夜には組み立てが完了し、音出ししました。、まだユニットは買っていないので、というより、購入前に成功失敗の見極めをしたいことから、他の機種からFE83をはずして取り付け、成功か否かのチェックをしました。 もし失敗であれば、板+加工代は丸損となり非常に辛いところですが、ほぼ、ねらい通りの音の傾向だったので安心しました。ボンドが完全に乾き、塗装をすれば、かなりいけそうな予感です。

塗装をして完成。購入してきたFE83Eを取り付けて改めて試聴すると、心配していた中低域の落ち込みもなく、中高域がシャープで繊細。 音量を上げると、高音が少しうるさいかも。低音も緩いながらもそこそこ出ているので小音量で聴きやすいバランスになります。共振で無理矢理コーン紙を振幅させているので、大音量では破損のおそれがあるので無理できません。とりあえず目標は達成できました。

でも、小音量で聴かなければならない環境を解消できるのが一番いいのですが・・・。

FE103バックロードの後継機を製作しました。ユニットをFE108EΣに変更。スロートや開口、ロード長は変更なしです。 図面はこちら

|

|

後継機といっても依頼製作なので、自分では使用しません。とはいいながら完成後の引き渡しが輸送問題で遅れたおかげで4カ月位は聴きまくっていました。短期間ではありましたが、新製品であるFE108EΣを聴けたのは嬉しかったです。ことの発端は以下のとおりです。

今の職場に入社して数カ月の頃、同僚にオーディオ好きが数名生息していることが発覚。やはりいるもんです。アナログレコードをハードオフで買いあさるような偏屈?なマニアが・・・。 スピーカーの話題になるとマニアックな話しでついつい盛り上がってしまいます。 そのある人が私が絶賛しているバックロードを是非聴きたいということで、我が家に来ることになりました。

やはりというか、一般的に10cm口径のスピーカーなんてショボイ音しか出ないと思われているふしがあるのか、実際に比較的小さな10cmバックロードから図太い大迫力な音が出てきた瞬間に誰もがショックを受けるようです。

という訳でこの人も悪の道?に入ることになりました。

次はバックロードを製作してほしいということになり、待ってましたとばかりにかなり久々に工作することになりました。最近は事情があり工作が実行しにくいのですが開発費がでるとあれば、安心して製作にかかれるというものです。製作依頼にかこつけて新しく出たFE108EΣを聴けるというのもうれしいです。依頼した同僚は『研究開発したければ新設計でもいい』と言っていましたが、なぜか冒険できずに、箱は旧FE103バックロードと同じものを作って、ユニットのみ変更といった無難路線になりました。

FE108EΣは、FE103Eの場合と同様に、中高域のきゃんつきが解消されて旧108より情報量が多くなっています。とめネジが8本になって取り付けるのがひと苦労。ついでに端子が抜き穴に対しぎりぎりでこれまた取り付けがひと苦労。コーン紙に段差がつき、エッジもなんだかしわがたくさんあり、デザイン的にはうるさそう。

視聴結果は、予想とおり旧FE103バックロードの中域の引っ込みが解消された音で、情報の多さに感心しました。とはいえ103のややおとなしめの音も捨てがたいです。

塗装もしました。アサヒペンのつや出し即乾性透明ニスです。